预售 | 靳飞新著《靳飞戏剧随笔》即将出版

2019-12-11 08:26来源:京剧艺术网阅读量:11167

2019-12-11 08:26来源:京剧艺术网阅读量:11167

编者按:著名作家、学者,北京戏曲评论学会会长靳飞新著《靳飞戏剧随笔》即将由中国戏剧出版社出版,这是熔铸靳飞先生近四十年戏剧研究心得的一部大书。“若朴堂”微信公众号将在近期选载本书的若干精彩篇章,以飨读者。今日刊出的是中国唱片集团总经理、中国戏剧出版社社长、中国戏曲学会副会长樊国宾先生为本书所作的序言,《前度佳公子,若朴伟丈夫——戏剧家靳飞印象》,敬请关注。

前度佳公子,若朴伟丈夫

——戏剧家靳飞印象

樊国宾

男人之间的默赏,有时竟亦如贾宝玉初识林黛玉,心生“这个人我见过的”之念。

初识靳飞,就有这个奇怪的印象。

此人瘦削、冲淡、矜持、练达,香烟永不离手。一口标准的京腔,音色琅琅,妙语连珠,眼尾眯缝,嘴角微翘,间或在笑意里还有几分狂悖。

正如南宋曾丰《递呈余干郭主簿子敬》中所谓“谓吾多可失之杂,与人连甍或莫识。谓吾寡合失之孤,与人倾盖或莫逆。南来岂是无过从,一见如故髯簿公”。深度认知某个人,难道非要倾其一生,终老恍悟吗?

我相信这是不尽然的。

于是,靳飞瞩我为本书作序,我竟一点磕巴没打,不惮佛头著粪之嫌,爽快答应下来。

一

是的,我与靳飞相识也晚,算来不过寥寥数年。

然而深谈、畅饮过若干次后,遂成莫逆。汩汩友情,凛凛侠意,从眼睛中就看得出——别看他总是美目灼灼、童叟无欺的样子,一落笔就字字诛心。

这就说到他的文字,特别是剧评了。

现在的学术机制和出版传媒很发达,文章著作满天飞,动辄就能看到一帮人在兴高采烈地讨论“戏剧”,可我却看不懂这些文章。

直到遇见靳飞。

这部戏剧评论集,可谓多年不见的行业通透大作。

一口气读完。读的过程中,每逢会心会意之处,拍完大腿又想拍

桌子,乃至想马上找人在街边喝顿大酒,以抒发酣畅胸臆。

事实上,靳飞专业方面的那些精彩论述,已经修改了我之前的很多戏剧观,譬如:

如果以徽戏为母,北京文化可说是京剧之父。因此,京剧里的儒教思想是与生俱来的那时的演员因其感念之情,而对于京剧里所表现的儒教的忠君之情产生出强烈共鸣。换言之,他们不是从理论上认知服从忠君的道德规范,而是在现实里产生出从一种朴素报答知遇之恩上升成为的忠君感情。现存京剧剧目中我们所见到的表现忠君的剧目,多是在那时创演(包括从其他剧种移植);他们在这些剧目中的表演也成为他们那个时代京剧艺术的最高峰,并对后世产生巨大影响。

当满族确立了其统治地位后,满汉间的矛盾开始缓和。这个过程我们无法在本文里具体描述,简单地说,满族的汉化发挥了关键作用。客观地看,满族人学习汉文化之努力,是足以令我们钦佩的......满洲贵族们汉文的修养实在太低了,根本理解不了昆曲的雅致,在上层断了档,所以在下层的社会里也没能形成大气候。

阅读至此,我其实还在内心与靳飞争辩。

我想,清初皇帝入关后要赎伏人心,不敢像朱元璋那样将贪官剥皮楦草,于是吏治妥协打折扣,还羞羞答答叫“仁政”。问题的根本自然还在于二十四史是家谱。

但靳飞随即又说服了我:

昆曲培养起满族贵族看戏的习惯,子弟书提高了满族贵族的文化修养。这都好似有意为京剧作出铺垫一样。当文雅程度远不如昆曲的京剧出现的时候,汉族官员因受昆曲影响的缘故,对京剧多有不屑之意;而满族贵族则意外发现这正是适合他们的欣赏水平的戏剧。

在清代末年,满族贵族对京剧的热情投入和巨大支持,这是京剧艺术迅速发展、社会地位飞跃提高的主要原因。他们像明末汉族士大夫培养昆曲似的,对京剧予以扶植。他们的包括宫廷文化在内的贵族文化又影响京剧,使北京文化基础上形成的京剧又具备了一种贵族化的气质。

闲读《晋书》《魏书》,觉得山巨源太冤了。嵇康临终前才对儿子嵇绍说:“巨源在,汝不孤矣。”这句话,已近于托孤。《与山巨源绝交书》背后交织着曹帝与司马望宦阴森森两股力道。政治之诡谲,屁民与文人焉得领悟万千之一二?!现如今不少文艺青年学嵇康,您以为学雷锋呢?!靳飞的厉害,就在于他的如炬目光早已洞穿世相表面,而看见了历史的机杼。

与靳飞的戏剧评论相比,某些帮闲混饭吃的体制人所写的东东根本不配叫“剧评”;报章剧评大多由娱记或编辑所撰,偏重于报道乃至变相宣传; 网上的观后感“剧评”则十分随意,主观情绪化。因此,我愿认为靳飞乃是在为戏剧界纾难雪耻。

二

靳飞的文风好,好就好在明白晓畅处,有奇崛之风。

《你们属于我的城市》里写韩善续和金雅琴,简直令读者先喷饭,又狂笑,再肃然!

金雅琴与韩善续的不同,韩善续是独立大队,而金雅琴有队伍。在金雅琴身边,总有成堆成堆的老太太,做什么的都有,她既是这些老太太们的头儿,也是她们中的普通一员。我看过她率领数名老太游北海,进门就找茶馆,进茶馆就大呼小叫,知道的是老太太要泡茶馆,不知道的还以为是老太太们要砸茶馆呢。

写东西实无诀窍,如孔子所谓“辞达而已矣”。朱熹《集注》的解释: “辞取达意而止,不以富丽为工。”能于不要紧之题,说不要紧之语,却自风韵疏淡。靳飞的语言,配得上孔子、朱熹的语文标准,同时还让我想到姚鼐对太史公、归有光的评语。

语文实在是一个人修为的名片啊!

传统中国,即便偏僻乡村的私塾,都曾有近乎严苛的修身课。20 世纪下半叶几代人都是被《丧家的资本家的乏走狗》《敦促杜聿明等投降书》式的语文陶冶出来的,包括靳飞。然而靳飞的文章却无一丝当年岁月的忿汹之气。读他的文字,事事言之有物,句句娓娓道来,阅识修为,若皓月清辉。我想,语文反映一个政权的自信与气度,文风反映一个人的自信与气度。同样是檄文,陈琳刻薄到你恍然大悟自己有多猥琐为止;阮禹则一派宽敞,让人不能狎辱。靳飞的国文功底究竟是怎么修筑的?我们这代人都是“喝狼奶”长大的,他怎么像是喝牛奶长大的!他怎么对狼奶有这么强的免疫力呢?我期待早日看到他的回忆录。

靳飞其实是半路出家,没有读过硕士博士甚至本科(他调侃自己是坐科于“马路富连成”)。然而学历甚至名校学历又能说明什么呢?坊间流播傅斯年因王世襄之燕大出身而拒绝其求职,执词“非北大毕业者不配进史语所”,实属谬传。我曾经查阅李庄资料,见王铃(与李约瑟治科技史者)、吴定良(体质人类学开山者)、凌纯声、芮逸夫(民族学双子座)等俱系出南大,严耕望乃武大出身,均为傅热情延揽——标准不过是:“读书种子、绝顶聪明、了无机心”。

“读书种子、绝顶聪明、了无机心”,说的不就是靳飞吗?!从本书中这些洋洋洒洒的文章可以看出,靳飞从不缺乏“纳须弥于芥子”与“隔行论史”的勇气。

事实上,凭借渊博的学识与卓越的成就,二十年前他就已经成为东京大学的特聘教授了。

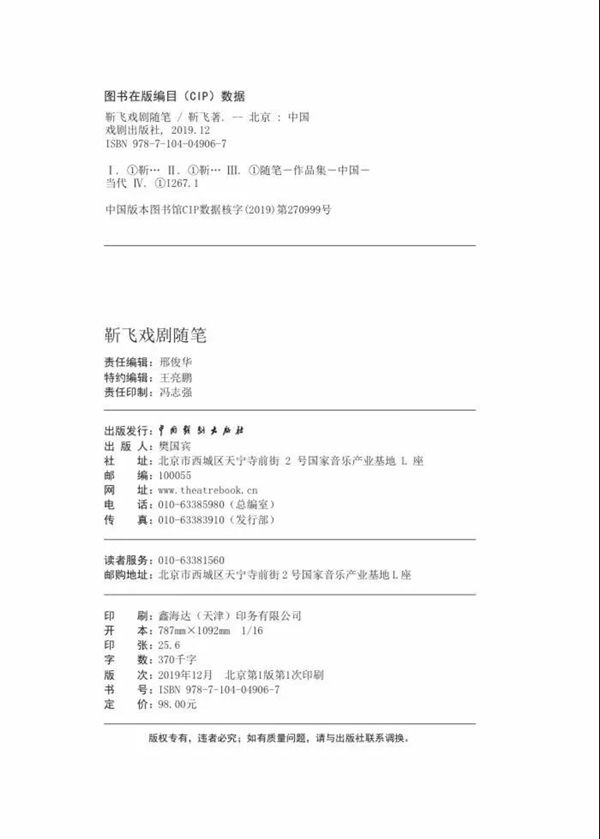

本书书名由著名书法家、诗人吕凤鼎先生题写

三

靳飞论剧如此老辣,与他极奇特的成长经历分不开。

说到这里,哈哈,就更加期待读到他的自传了。

靳飞在20岁左右,就交了张中行、吴祖光、严文井、季羡林、梁树年、 周汝昌、范用、许觉民、徐淦等等一大批“很老”的朋友。

这是一种极不寻常的交谊。

一个少年,竟然得授一众大师的私淑武功,之后又被老先生们视为忘年知己,这种现象可谓史上罕见——反正我只知道风清扬、方证大师、任我行之于令狐冲;柯镇恶、洪七公、哲别之于郭靖;欧阳锋、黄药师、独孤求败之于杨过......可是,这都是小说人物啊!

凡人之性,少则猖狂,壮则暴强,老则好利。得众多大师的锤炼与指点,30岁后的靳飞有了一种不同凡人的、黄宗羲意义上的“诗书宽大之气”。对他这个人,我印象最深的是两个字:“真”与“义”。

腹有诗书气自华,其底色是“真”。

只有真,才动人心魄。

梨园行里自古是非多,言辞万一不当,即引来唾沫之祸。但靳飞似乎从来就无所顾忌,正像《皇帝的新装》里那个孩子,眼见净垢,不吐不快。我经常被他臧否人物方面的洒脱直爽惊到目瞪口呆。

但朋友们都喜欢他这个“真”字。

靳飞担任北京戏曲评论学会会长是颇有点卡里斯玛个人魅力的,在他的言行感染下,这个群体蓄养了一种“真挚”的团队气质——他倡导的“红票团”,含义是针对北京赠票送票看戏的恶习,提倡大家“出血”买票看戏的行为。

前不久参加某省高层活动,省委书记敬靳飞为上宾,众人莫名诧异。但靳飞并不愿意沾光,当富商们纷纷上前攀谈,递上名片时,他故意拿出“北京戏曲评论学会会长”的名片来交换:

“各路富商们一脸蒙圈,转身就不理我了!”

靳飞聊起这一场面时,我二人忍俊不禁,同时仰天大笑。

是的,社会上很多人被自己那点梦想反复折磨,拿一生作赌注修炼工具人格,常常倨恭不一。靳飞这一姿态颇有古风,所谓“待小人不难于严,而难于不恶;待君子不难于恭,而难于有礼”——对待小人,对他们严厉苛刻并不难,难的是不讨厌他们;对待君子,对他们恭敬不难,难的是以合适的分寸与他们相处。

风气锢塞的时候,丁文江无可奈何地说,中国的问题要想解决,非得书生和流氓结盟不可。应了那句话,中国的君子,“明于知礼仪,而陋于知人心”。靳飞应付世间俗事,从来都是游刃有余,甚至玩心大发,老不正经。这是他的处世智慧,更是他的丈夫气魄。

如果你非要说这是他的缺陷,我也不反对。

真善美中,“真”尤为难得。我一向对那些有“缺陷”的西方思想家很感兴趣,我认为他们的“真”衍生的“美”,高于我们的“善”衍生的“美”。福柯、萨特不用说了,从罗素的书中可以读到马丁·路德的蛮横、哥白尼的懦弱、培根的道德缺陷和卢梭的放诞无行,其实这样的“坏种”我们也不少啊,李贽与梅澹然、沈括的小人伎俩、唐伯虎的“扬州瘦马”......让我们年轻时在道德判断上,也许会产生“偶像的黄昏”,然而,这不正是人文价值观教育的起讫吗?

靳飞的“丈夫气”除了这个“真”字,还体现于他的“义”。他交结无数,上至耄耋名流,下至车夫走卒,都曾被他“重然诺、讲义气”的性格深深感动过。为了兑现与日本戏剧大师坂东玉三郎一句话的承诺,他放下手头诸事,全力完成了中日版昆曲《牡丹亭》的演出,还促成了2010 年上海世博会中国京剧、昆曲与日本能乐、歌舞伎四大传统文化同台演出。用他的话说:“《牡丹亭》是一针一线缝出来的,是纯手工的。”

这每一针每一线,都是他义酬知己的一腔热血。

另一位日本戏剧大师中村勘三郎与他仅寥寥两次交往,便成为至交。中村勘三郎曾经淌着热泪对他说:“玉三郎和您太不容易了!”听罢这话,靳飞也潸然泪下。

一棒一条痕,一掴一掌血。

岂止读书,交往也当如此。

四

除却上述,在我看来,靳飞的价值观最为难得。

他对李泽厚、李零著作的感慨是:“经学无底,史学无边。经学深,故无底;史学太汗漫,故无边。诚经学无底是故无经学矣,史学汗漫无边而致戏说无端也。”

他论述韩世昌时,说王元化先生讲的功利主义、庸俗进化论、激进主义和意图伦理四样东西,是当年“五四运动”留下来的负面遗产,实在对京剧不公。

他力主在楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲、明清小说之后再添上“民国京剧”,实乃振聋发聩之宏伟理念......

不知何故想起李商隐。

相比《锦瑟》,多年以后,我更喜欢《重有感》:“岂有蛟龙愁失水,更无鹰隼与高秋;昼号夜哭兼幽显,早晚星关雪涕收。”我年少时读李义山,常困惑于此君不肯夤缘时会,不愿识遇邸鸟腐鼠,他根本就是一个情种,何以将入世的肃穆写得如此慷慨?

靳飞又何尝不是如此?读《苏州半月日记》《中日版昆剧〈牡丹亭〉 东京公演工作日记》《中日版昆剧〈牡丹亭〉香港公演工作日记》,会发觉他也有很多入世的情绪和意气。如同《梁漱溟问答录》里有汪东林先生的意气在里面,《陈寅恪的最后20年》中有作者陆健东的意气在其中,有哭笑之声的理想主义大作品皆是如此啊。

但我又不愿意将靳飞视为理想主义者。

我始终认为应该慎用“理想主义”这个词。不用它给别人贴标签的同时,也警惕其中隐含的“悲情”假装打动了自己。一个人一旦豪迈地宣布 自己是个“理想主义者”,就意味着他跳上板凳,取消了别人和他争辩的资格。正如另外一些人哽噎着宣称自己是“爱国主义者”一样,他们之中绝大多数心口不一。读史所见,概莫能外。

五

非要形容靳飞,我愿意以“前度佳公子,若朴伟丈夫”来形容他。

我看见他东西南北、飞来飞去的踪影,俨然有当年柳隐雯扁舟访钱宗伯时的“林下风”,很想送王维《少年行》给他:

新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。

朋友身上有一点侠气,是很耀眼的。

我二人见面罕少,但有沉潜与挣扎之庸世深情,属于那种“相见亦无事,别后常忆君”式的朋友。

我郑重向读者推荐这本书。

我想,读者从这本书的字里行间中,一定能够读懂一个卓荦不群的灵魂,读懂如何“重新回到信仰的大道上,唤起我们生命热情”的深情启示。

是为序。